1984年,为了缓解和遏制苏州河、黄浦江污染问题,上海市委、市政府聘请国际团队与本地科研人员共同研究提出了合流一期工程,有效截留苏州河沿岸污染源并减少苏州河对黄浦江的污染。1988年8月,时任上海市委书记的江泽民同志在合流污水治理一期工程开工之日题词:“决心把苏州河治理好”。1993年合流一期工程完工后截留苏州河120万立方米/天的污水。1997年,苏州河环境综合整治领导小组成立,市长担任领导小组组长,全面开展苏州河的环境综合整治工作。苏州河综合整治前后共四期工程的实施全面恢复了苏州河水质和水生态系统,并且将特大型城市中心城区水环境治理的路径、技术和政策体系进行了系统验证。

(二)以点带面系统推进,全面建立污水处理体系

在苏州河综合整治工程的带动下,上海系统推进水环境基础设施建设。1995年以来,上海城镇污水处理能力从49万立方米/天上升到857.3万立方米/天,其中白龙港污水厂处理能力分别达到210万立方米/天,是亚洲最大的污水处理厂。2021年,城镇污水收集处理率达到97%以上,为城市水环境治理与保护提供了重要的基础设施支撑。此外,上海坚持污水收集管网建设与污水厂建设相匹配,2000年以来污水管网建设总长度超过7500公里,污水收集范围随着城市建设扩张也在不断延伸,近年来更是打破城镇边界,以人口密集度作为建设需求,通过合理的成本核算,将污水管网延伸到周边农村地区,实现因地制宜的污水收集体系。污泥方面,上海在2008年出台相关规划并明确提出针对城镇污水处理厂污泥、排水管道污泥、雨水与污水泵站栅渣及污水处理厂沉砂池等不同类型污泥的处理处置路径。目前,全市污泥处理处置体系从1999年单一焚烧为主已经转变为焚烧、高温好氧发酵、厌氧消化、干化、深度脱水等手段相结合的总体处置体系,污泥处理能力已经达到100%。

(三)勇于挑战治水难点,精准治理城市面源污染

上海作为百年以上的老城,污水和排水系统非常复杂,其中浦西的中心城区仍然保留着和纽约、伦敦等老城市类似的雨污合流系统。这套系统在历史上发挥了重大的排污、排涝的作用,但是随着城市的发展和人口增加,合流制系统的问题逐渐暴露,大量污水通过管网和泵站滞留,下雨时直接排放河道,造成黑臭。此外,上海新建的区域都是分流制排水,但是在城市开发过程中基础设施建设与道路施工、新区开发等仍会出现不一致的问题,导致分流制地区的雨、污管线混接、错接的现象逐渐增加。针对这些问题,上海2000年在苏州河治理一期、二期对周边泵站和管网混接进行重点地区、重点泵站的改造。全市范围在2015年开始了截污纳管攻坚战和城市混节点改造,2020年底,全市各区上报完成4274个住宅小区、17037个市政、企事业单位、沿街商户和其他雨污混接点改造,全面完成改造目标。此外,彻底消除全市200余座市政泵站晴天排放的问题,增加监控措施对中心城区市政泵站的水量水质情况进行跟踪,结合水利工程和地区发展,对重点地区泵站进行改造,逐步消除市政泵站的污染,不断叠加正向的生态环境服务功能。近年来,上海按照国家和市委、市政府工作部署注重系统推进海绵城市建设,从源头加强对雨水径流控制。2016年,上海市入选了第二批全国海绵城市建设试点城市,结合国家试点地区临港新片区海绵城市建设,全市推进海绵城市试点工作,总面积接近200平方公里,在治理城市面源的同时也兼顾了排涝和景观功能,得到广大市民的称赞。

环境面貌显著提升,百姓点赞,共享治理成果。整治后的苏州河河道整洁,水面干净,两岸建起23公里的绿色走廊和65万平方米的大型绿地,市容大为改观,生活、休闲环境得到充分改善。2001年,治理后的苏州河上举办了首届龙舟赛,开创了苏州河上举办大型水上体育项目的先例。苏州河水上观光等项目的开通,让老百姓更近距离地感受到治理成果。2020年,苏州河42公里基本实现贯通,上海母亲河又一次“华丽转身”,成为沪上热门的滨水新空间。

苏州河普陀段贯通

从上世纪80年代开始,历届市委、市政府对苏州河的整治都十分重视,一届接一届,一年连一年,紧抓不放,作为重中之重和一号工程,集聚动员了各行各业和方方面面的力量投入整治工作,并在资金、人力等方面给予充分保障。为保障苏州河环境综合整治顺利实施,专门制定发布了《上海市苏州河环境综合整治管理办法》,对整治范围内的水域活动管理、污染物排放管理、市容和环境卫生管理、开发建设管理等作出规定。历届的市人大领导和代表也对苏州河整治十分关注,每年对苏州河整治进行视察、检查,有力地推动了苏州河整治的进程。

(二)总体谋划和久久为功相统一,一张蓝图绘到底

“凡事预则立,不预则废”,苏州河的治理深刻体现了“一张蓝图”的重要性。“上海市区污水治理战略方案研究”“苏州河污染综合防治规划研究”等科技攻关工作,为苏州河治理确立了顶层设计和总路线,之后三十年的工作始终沿着这条总路线向前推进。同时,在治理中我们深刻认识到截污治污的关键作用,截污治污工作始终贯穿在三十年的治理过程中,是苏州河实现根本转变的“核心武器”。

(三)生态环境保护和经济发展相统一,实现共赢发展

苏州河两岸曾是上海民族工业聚集的区域,化工、印染、棉纺、造纸、制革、食品等产业兴盛,苏州河流域曾集中了近千家工业企业。为加强苏州河治理,早在1996年、1997年,市委、市政府就明确对苏州河沿岸地区功能进行了规划调整,将其定位为居住、科技园区和商业用地并且配套相应的基础设施用地和大量绿化景观建设,确定了苏州河沿岸产业“退二进三”的转型方向。在落后产能清退的过程中,通过打造临空商务园区、长风西片区等一批高科技产业园区,沿岸区域的经济显著提升。

(四)整体推进和重点突破相统一,不断深化治理

苏州河的治理是一项系统工程,在整个治理过程中,我们始终坚持以干流为主线,在不断推进干流水质整体提升的情况下,在不同阶段分别抓住重点难点问题,实施重点突破。一期整治以清除苏州河干流黑臭以及与黄浦江交汇处的黑带为目标,抓住污染最重的六条支流进行重点截污整治。二期整治从全流域展开,截污治污从下游向上游延伸,从点源向市政泵站延伸,重点是稳定水质,改善两岸绿化环境;在二期整治过程中,上海以镇村河道为重点,开展了声势浩大的“万河整治行动”,累计完成中小河道整治23245段,长度17067公里,疏浚土方16863万立方米;并以迎接世博会为契机,推进河道整治向村沟宅河延伸,启动了农村生活污水治理等农村水环境建设,涌现了一批具有江南水乡风韵、人水和谐风情的生态小河道。三期整治以改善水质、恢复水生态系统为目标,在资金、力量均有限的情况下,通过三轮环保三年行动计划的推进,治理范围从苏州河市区段到中心城区骨干河道、郊区骨干河道、区域性骨干河道,再到普通河道及村镇级河道,进而囊括了太湖流域综合整治,河道整治从重点河道到一般河道,从市内河道到交界河道全面铺开。四期整治重点提升全流域水质和实现苏州河两岸滨岸带贯通和景观提升。苏州河四期整治,正如时任市长韩正所指出的,“实践证明,这条治理道路符合苏州河治理的实际,能够积小步为大步,循序渐进,逐步实现我们的治理目标。”

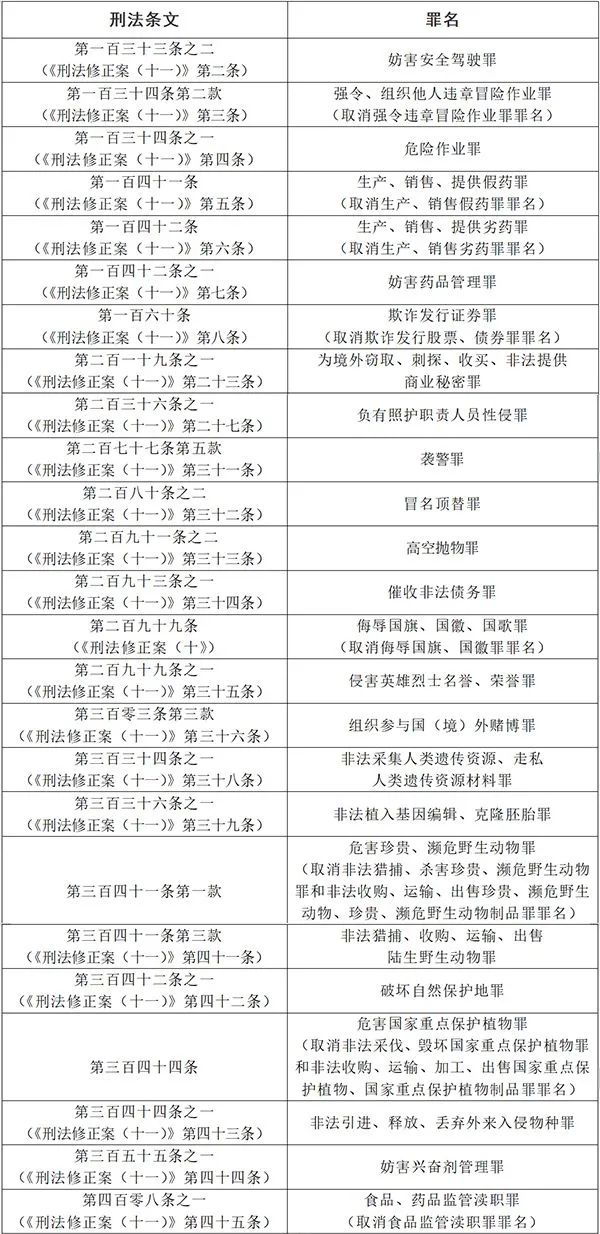

| 污染治理

| 污染治理