临近春节,按照报社的安排,我也“向基层出发”。

第一站是云南大理,在这里,我看到了疫情防控措施优化调整后,烟火气逐渐归来。在古城里,游人摩肩接踵,十分拥挤。街上行走的大多是外地来旅游的年轻人,有穿着汉服逛街的小姐姐,也有穿着民族服饰拍摄写真的情侣,还有一些带着小孩子游玩的家长。

走进酒吧与老板攀谈,老板苹果肌鼓起来,脸上是掩盖不住的笑意。

他告诉我,在去年12月,人们只能坐三五桌,而现在基本上全场满员,而且虽然已经10点,生意才刚刚开始。驻唱歌手看我拿手机拍摄,对屏幕说,手机里的朋友你们好!欢迎与热情在网络中悄然传递。另一家民宿运营者被问及与之前相比心态上的改变,开始哈哈大笑起来,立马被边上人打趣说她接下来要涨薪了。

再往前走两步,游客聚集起来在拍摄圆圆的月亮,我则兴奋地开始拍摄游客。我不喜欢拥挤,但是站在素不相识的人群中,不知为何却传递给我一种力量。就是在这样的笑容与人群中,我切实感受到了春天来了,中国的经济就一点点,慢慢地在这些城市中、人群中蓬勃复苏。

人群归来总是令人欣喜,但城市的管理者、生态环境保护者也开始犯难。大理市古城保护管理局的副局长坦言:“游客归来,我们又高兴又不喜欢。”高兴自然好理解,不喜欢的在于——工作压力和难度一并骤增,对城市管理、生态环境保护都提出了新要求。但这样可爱的抱怨也仅限开开玩笑,他们立马调整管控措施,因地制宜,对业态分段管控,对城市垃圾、噪声等问题增派更多人手力量,更精准、更科学地去想办法守护好这座古城。

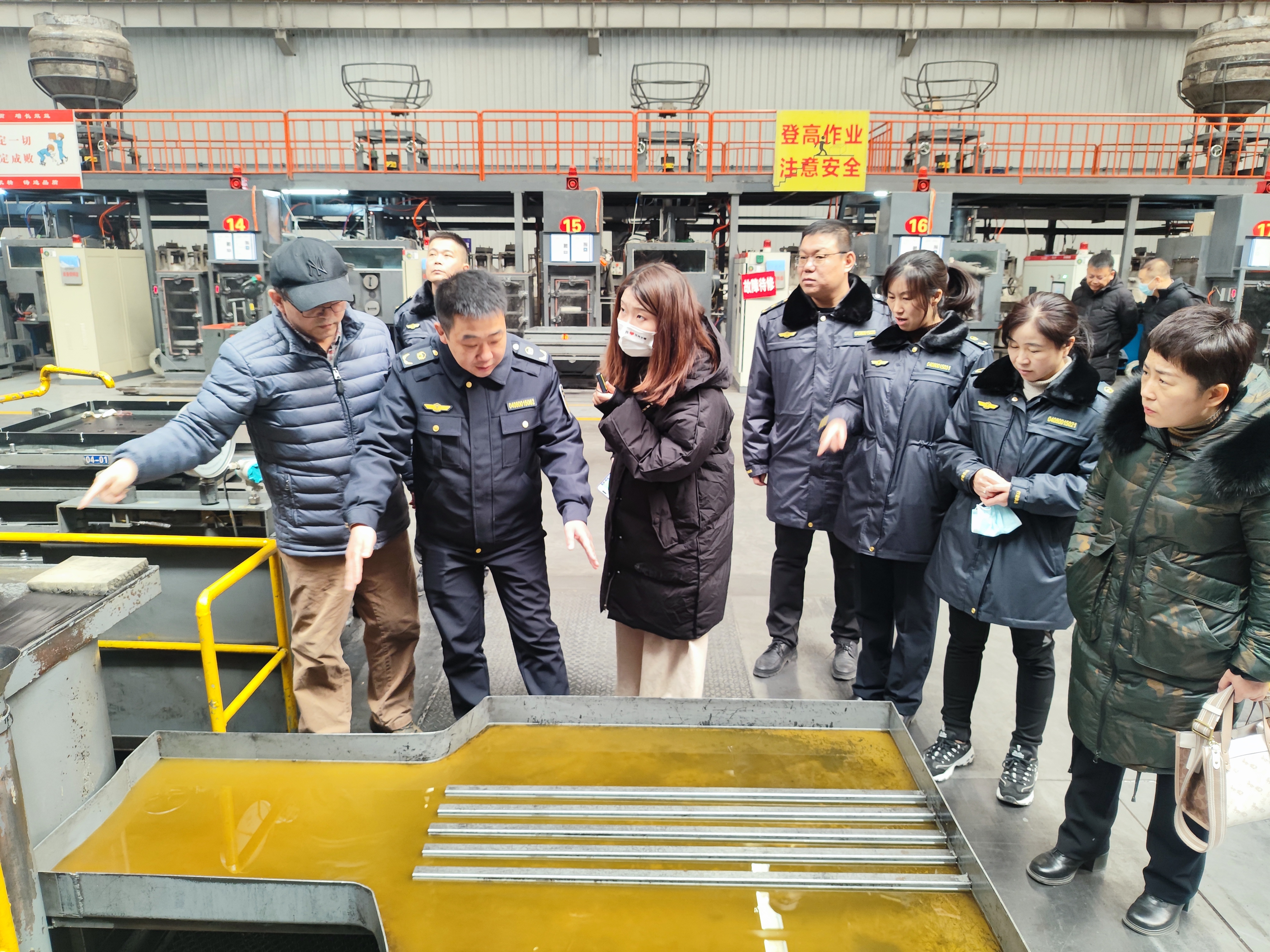

走基层的第二站,我跟着运城市生态环境保护综合行政执法队一分队体验了生态环境执法人的一天。在偌大的工业园区中,执法人对每个企业的生产工艺、产废情况如数家珍。不同类型的企业,所面临的执法监管重点也不同。我们看了企业升级改造后的锅炉、看了污水预处理的设施,还走进了生产车间,去看每一道工序以及可能产生的排废情况。

我们去第二家企业时,是带着问题去的。在走基层当天,这一企业刚被交叉执法检查组反馈:“成型车间液压工段集气罩覆盖不完全,可能形成无组织排放隐患。”第一次去执法现场的我,隐约为企业感到紧张,以为现场执法就是剑拔弩张、刀枪剑影、针锋相对。

但事实上,整个过程一直一团和气。执法队长王凯重点检查了问题隐患处,建议企业将液压油取样送检,观察液压油挥发是否符合VOCs、非甲烷总经的相关排放标准。

王队长跟我解释,液压油的油性质,毕竟挥发有限,如果检测完符合排放标准,就可以给企业节省成本,如果超标或超总量排污,确实存在无组织排放管控不到位等涉气违法违规行为,那么就督促立即整改。企业负责人告诉我,像这样的问题,执法人员指出来,教会企业如何去整改,他们能感受到生态环境执法人员在帮助自己解决问题,也使得企业感到心里“热乎乎的”。

切实解决企业存在的环境问题,为企业考虑,折射的是生态环境部门柔性执法、暖心帮扶的努力。

在这家企业,大多装配线上的工人都是女工。她们熟练地操作着各种仪器,对产品手工检验、整理、充磁、标记、装箱。在交谈中,我得知大家春节都不休息,不停产,采取轮班制度。因为疫情防控措施优化调整后,大批的订单也随之而来。对比之前受疫情影响,企业希望能在一季度冲个“开门红”,工人们自然也坚守生产一线。

企业负责人告诉我,这里员工800余人,70%的工人都是当地老百姓。虽然岗位略有差异,但平均下来,一位女工的基本工资可以在3000—4000元左右,多的可以达到5000元。可以达到城市的平均工资水平,这背后对于每个人的小家庭也是一笔不小的入账。

在了解这些后,我更加明白,生态环境部门的热情帮扶对企业来说,不仅意味着解决好环保难题。同时也意味着,在企业响应政府号召,一季度开好局、起好步,坚守生产一线的时候,生态环境部门在大后方想方设法为企业降本增效,为其高质量发展蓄势赋能。

作为新闻工作者,我想,走基层让我记录了基层百姓的春节气象,也看到了办公室所看不到的真实现场。这样的走基层,希望越多越好!

| 聚焦城市

| 聚焦城市